オリンピック サーフィン 場所を知りたい方へ。パリオリンピックの会場情報から会場地図の読み方、千葉・一宮町で行われた東京大会の概要、日本代表2024の出場状況までを整理して解説します。東京オリンピックのサーフィンの場所は?やどこで見れる?といった疑問に加え、タヒチのチョープーはどこか、フランスのビアリッツを含むヨーロッパのサーフシーン、地中海沿岸の波の傾向までを一度で把握できるよう、事実にもとづいてまとめました。

- 歴代と最新のオリンピックのサーフィン会場の場所と特徴

- 会場地図の要点とアクセスの見当のつけ方

- 日本開催(千葉・一宮町)とタヒチ・チョープーの違い

- 観戦手段の基本と開催時期の読み方

オリンピック サーフィン 場所の概要と注目点

- パリオリンピックでのサーフィン会場

- 会場 地図で確認できるエリア

- 千葉での過去の開催実績

- 一宮町とサーフィンの関係性

- 日本代表 2024の出場予定選手

パリオリンピックでのサーフィン会場

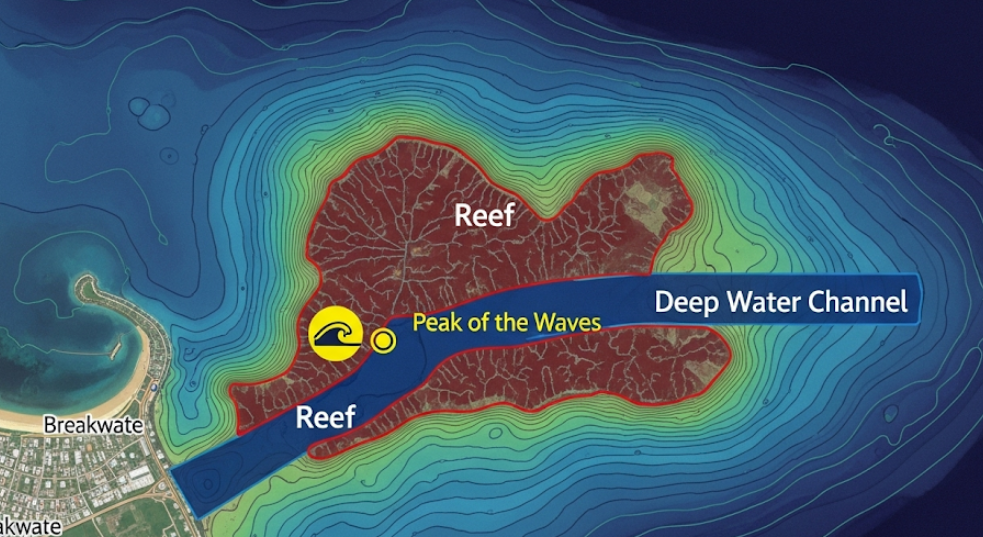

パリ2024のサーフィン会場は、フランス領ポリネシア・タヒチ島のチョープー(Teahupo’o)です。首都パリから約1万5千キロ離れた南太平洋に位置し、世界屈指のリーフブレイクとして知られます。メインピークは岸から約400メートル沖合のリーフ上にあり、外洋の深海(おおむね水深40〜50メートル)から棚(約1.5〜2メートル)へと急激に水深が変化することで、分厚いリップと奥行きのあるバレルが形成されます。一般的なコンディションでのフェイス高は2〜3メートルが基準ですが、うねりの向き(S〜SSW)と周期(12〜18秒台)が揃うと、さらにサイズアップすることがあります。

チョープーはレフトハンダーのため、グーフィーフッターはフロントサイドで波のフェイスを視認しやすく、ポジショニングの自由度が増します。一方で、浅いサンゴ礁ゆえにワイプアウト時のリスクは高く、選手はインパクトベストやヘルメットの着用、ウォーターセーフティチームの待機、ジェットスキーのレスキュー支援といった多層的な安全体制のもとで競技に臨みます。大会運営は自然条件に合わせて柔軟に進行され、現地の冬季(6〜8月)に10日間程度の競技ウィンドウを設定し、潮位・風向・うねりの三要素が整うタイミングでヒートを実施しました。

(出典:Olympics.com Paris 2024 Teahupo’o venue overview)https://www.olympics.com/en/news/paris-2024-olympics-teahupo-o-surfing-magic-tahiti

参考:主要開催地の比較表

| 年 | 開催都市 | サーフィン会場 | 位置 | 主な波のタイプ |

|---|---|---|---|---|

| 2020(実施は2021) | 東京 | 釣ヶ崎海岸(千葉) | 日本・千葉県一宮町 | ビーチブレイク、台風・低気圧由来のうねり |

| 2024 | パリ | チョープー(タヒチ) | 仏領ポリネシア・タヒチ島 | リーフブレイク、極めてヘビーなバレル |

| 2028 | ロサンゼルス | ローワー・トレッスルズ | 米・カリフォルニア州サンクレメンテ | ポイントブレイク、ハイパフォーマンス向き |

会場 地図で確認できるエリア

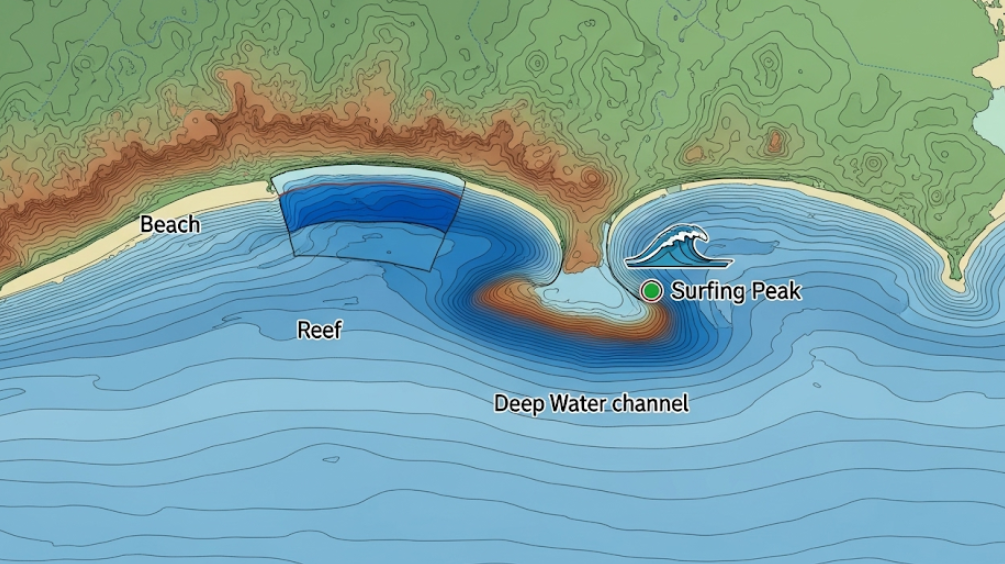

会場地図を見る際は、海底地形(バソメトリー)と外洋への開口部に注目することで、なぜその地点で波が割れるのかが理解しやすくなります。チョープーは外洋のハヴァエ水路に面した浅いリーフで、深海から浅瀬に一気に切り立つドロップオフ沿いにうねりエネルギーが集中します。衛星画像では、白っぽく見えるリーフ帯(浅瀬)と濃い藍色の海域(深場)の境界が明確に見えるため、ピークの位置推定や安全なエントリー・エグジットの確認に役立ちます。

釣ヶ崎海岸は九十九里浜南端のビーチブレイク帯に属し、砂地の等深線が季節やストーム通過で変化します。うねりの向き(南東〜東寄りが入りやすい傾向)、潮位差、沿岸風の三つの要素でピークの位置と質が移ろいやすく、運営側はタイドチャートと気象海象モデルを重ねてヒート開始条件を見極めます。2028年のローワー・トレッスルズは、岸沿いに整った礫・岩礁の底形状が続き、一定方向のうねりでラインナップが整いやすいエリアです。左右に長く伸びるショルダーが形成されやすく、ハイパフォーマンスなターンやコンビネーションが映える特性があります。

実務的な地図の見方としては、次の観点が有効です。うねりの入射角(会場正面の方位に対する角度)、ドロップオフの位置(深浅境界の急峻さ)、地形性の風の通り道(海陸風や峡谷風)、そして退避・導線(選手と観客の動線、セーフティの待機位置)です。これらを重ねて把握することで、当日のベストウィンドウや観戦ポイントの見当がつきやすくなります。

千葉での過去の開催実績

東京大会では、千葉県の釣ヶ崎海岸サーフィンビーチが会場となりました。九十九里浜は飯岡刑部岬から太東岬まで約66キロに及ぶ砂浜で、太平洋の長いうねりを広く受け止めます。夏から秋にかけては台風や低気圧の通過が増え、サイズアップの機会が多い一方、風や潮位の影響でコンディションの変動が大きくなります。そのため開催ウィンドウ制が採られ、潮汐・風向・うねり周期が整うタイミングでヒートが進行しました。

施設面では最大約6,000人規模の観客受け入れが想定され、最寄り駅はJR外房線の上総一ノ宮駅です。大会期間中は公共交通機関の利用が推奨され、臨時輸送や誘導サインの整備により、混雑緩和と沿岸環境への負荷軽減が図られました。地域としては、一宮町を中心にサーフショップやボード工房、飲食店が集積し、長年の大会運営で培われたボランティアネットワークや海岸清掃活動がレガシーとして継承されています。

競技面では、ビーチブレイク特有の砂の地形変化によってピークの位置が移ろいやすく、当日の潮位帯や風向に応じたピーク選択が戦略の要となりました。短時間で複数の波に積極的に乗りにいくアプローチと、セットの質を見極めて厳選するアプローチの使い分けが、スコアメイクの差につながります。es Information – https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/eng/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_32/index.html

一宮町とサーフィンの関係性

釣ヶ崎海岸が位置する千葉県長生郡一宮町は、国内外のサーファーが集う拠点として広く認知されています。年間を通じて安定的にうねりが入り、ビーチブレイク特有の等深線変化により多様なピークが生まれるため、初級者の練習から上級者のハイパフォーマンスまで幅広いレベルに対応します。国内ツアーや国際大会の開催実績が積み重なり、周辺にはサーフボード工房、リペア工房、専門ショップ、スクール、カフェや宿泊施設が集積。経済波及効果と雇用創出の面でも地域産業の柱になっています。

地域文化との共存も特徴的です。近隣の神社や祭礼などの伝統行事が今も息づき、海岸利用のルールや安全対策の周知が自治体・観光協会・サーフコミュニティの連携で継続的に行われてきました。具体的には、遊泳区域とサーフエリアの区分、高潮・高波時の立入規制、ウミガメなど沿岸生態系への配慮といった取り組みが挙げられます。これらのルール整備は、観光シーズンの混雑時にもトラブルを未然に防ぎ、地域住民と来訪者の共存を支える基盤となっています。

関連インフラとアクセス

- 最寄り駅:JR外房線 上総一ノ宮駅(特急停車)

- 会場までの導線:徒歩・自転車・シャトル運行(大会時)を組み合わせた分散アクセス

- 駐車・環境配慮:沿岸環境保全の観点から公共交通利用が推奨され、イベント時は臨時駐車枠の管理が実施

(参考情報:一宮町観光協会・千葉県公式観光サイト)

日本代表 2024の出場予定選手

パリ2024には、男子で五十嵐カノア、稲葉玲王、コナー・オレアリー、女子で松田詩野が日本代表として臨みました。会場のチョープーはレフトブレイクという特性上、グーフィーフッターがフロントサイドで波のフェイスを見続けやすく、ポジショニングの自由度が相対的に高まります。日本勢では稲葉、オレアリー、松田がグーフィーで、チューブ進入角やレイルコントロールの選択肢が広がる点が強みになり得ます。

一方で、レギュラーフッターの五十嵐はバックサイドでも高いチューブライディング適性を示しており、テイクオフからのライン選択とボトムターンの初速でカバーできる場面が多く見込まれます。勝敗を左右するのは、当日のうねりのサイズと向き、周期、潮位、風向の組み合わせです。特にうねり周期が長いほど巻き上がるリップが厚くなり、入水角の精度がスコアに直結します。ヒートマネジメントでは、有効スコア上限2本の合計を最短で揃える戦略か、待機してハイスコア2本を狙う戦略かの判断が鍵となりました。

競技フォーマットの要点(ショートボード)

- 15〜45分のヒートで複数回のライディングが可能

- ベスト2本の合計で勝敗を決定(10点×2=20点満点)

- ジャッジ基準:スピード、パワー、フロー、多様性、難度、革新性

(出典:World Surf League 競技基準およびオリンピック競技フォーマット)

世界に広がるオリンピック サーフィン 場所の魅力

- 東京オリンピックのサーフィンの場所は?

- どこで見れる?観戦方法まとめ

- タヒチ チョープー どこ?開催地の特徴

- ビアリッツ フランスとサーフカルチャー

- ヨーロッパで注目されるサーフ会場

- 地中海エリアにおける波と条件

東京オリンピックのサーフィンの場所は?

東京大会のサーフィンは、千葉県長生郡一宮町の釣ヶ崎海岸(Tsurigasaki Surfing Beach)で実施されました。都心からは約100キロ、外房の開けた海域に面するビーチブレイクで、砂の等深線が風・潮汐・うねりで刻々と変化します。この地形変化がピークの位置や波質を日替わりで変え、競技日程は固定開始よりも開催ウィンドウ制を採用して、もっとも質の高いうねりが入るタイミングでヒートが進行しました。

うねりの主な供給源は、夏季の台風や遠方の低気圧で、周期の長いグラウンドスウェルが届くときはフェイスの張ったロングウォールが出現します。反対にオンショアが強い場合や潮位が合わない場合は、割れづらさやヨレが増えてスコアメイクが難しくなります。こうした条件変化に対応するため、選手はクイックテイクオフと初動のスピード作り、波のセクションごとのマニューバ選択(カービング、スナップ、フィニッシュのリップアクション)を組み替えます。

観戦と運営の面では、最大約6,000人の受け入れを想定し、最寄りのJR外房線・上総一ノ宮駅からの公共交通利用が推奨されました。大会時は臨時輸送や誘導サインで混雑緩和を図り、沿岸環境への負荷軽減にも配慮がなされています。安全確保の観点では、遊泳区域との棲み分け、離岸流の発生時対応、救護導線の確保などが整備されました。

(出典:Tokyo 2020 組織委員会 競技会場情報「Tsurigasaki Surfing Beach」)https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/eng/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_32/index.html

どこで見れる?観戦方法まとめ

五輪サーフィンの観戦は、テレビ放送、公式デジタル配信、主要メディアのライブ更新という三つの手段が中心です。公式配信ではヒートごとのスタートリスト、得点板、リプレイやハイライトが提供され、各ライドのエアリアル、チューブ、パワーカーブなどの要素がどのように評価されたかを追いやすくなります。採点は0〜10点のスケールで行われ、ヒート内のベスト2本の合計(20点満点)が勝敗を決めるため、1本のハイスコアが出た後の戦略変更にも注目が集まります。

現地での観戦を計画する場合は、気象海象の変動を前提とした余裕ある日程設計が現実的です。具体的には、潮汐表と風予報、波高・周期予測を組み合わせて、午前中のオフショア時間帯を狙う、交通規制やシャトル運行の有無を事前に確認する、熱中症対策と日差し・雨天対策を両立させる、といった準備が役立ちます。競技は自然条件に合わせて開始・中断・再開が機動的に行われるため、最新のヒートスケジュールを随時チェックすると判断に迷いません。

タヒチ チョープー どこ?開催地の特徴

チョープー(Teahupo’o)は、タヒチ島南西部に位置する村で、世界屈指のリーフブレイクとして知られます。外洋から到来する南〜南西寄りの強いうねりが、沖合の深海から浅いサンゴ礁の棚(およそ1.5〜2メートル)へ一気に乗り上がることで、分厚いリップと深いバレルが形成されます。リーフの手前は水深が極端に浅い区間があり、ワイプアウト時の接触リスクが高いため、選手はインパクトベストやヘルメットを装備し、ウォーターセーフティがジェットスキーで待機するなど多層的な安全管理が敷かれます。

波質はレフトハンダーで、グーフィーフッターはフロントサイドの視認性が高くラインを描きやすいのが利点です。一方、レギュラーフッターでもバックサイドのボトムターンからピッチの短いポケットターン、ディープチューブへの進入といった戦術で高得点を狙えます。成立条件は、うねりの向き(S〜SSW)、周期(14〜18秒前後の長周期が理想)、風向(東寄りのトレードがオフショア)と潮位の組み合わせで決まり、これらが整うと、世界でも類例の少ないヘビーなバレル合戦となります。環境面では、サンゴ礁生態系への配慮が不可欠で、設備計画や運用手順は影響最小化を前提に検討されてきました。

ビアリッツ フランスとサーフカルチャー

ビアリッツはフランス南西部のバスク沿岸に位置する歴史的サーフタウンで、1950年代後半から欧州サーフカルチャーの拠点として発展してきました。街の中心部から歩いてアクセスできるグランド・プラージュやコート・デ・バスクをはじめ、近隣にはホセゴー、アンゴレットなど多彩なビーチやリーフが点在します。夏季は観光とサーフスクールを軸にしたビーチ文化が賑わい、秋になると北大西洋のうねりが整い、国内外のコンテストやフェスティバルが開催されるなど、季節で顔を変えるのが特徴です。

都市機能と海岸線が近接しているため、徒歩や自転車での回遊性が高く、観光とサーフィンの共存度が高い点も評価されています。パリ大会の会場はタヒチに設定されましたが、それを支えるフランス本土の厚いサーフ基盤—アクセスの良さ、多様な波質、成熟したスクールとクラブ、観光インフラ—が背景にあります。

ヨーロッパで注目されるサーフ会場

ヨーロッパの主要ポイントは、波質と運営インフラの両輪が揃う場所が中心です。フランスのホセゴーはビーチブレイクながらサンドバーの発達でチューブの出現頻度が高く、ハイシーズンには世界トップレベルのショアブレイクが見られます。ポルトガルのエリセイラやペニシェは、リーフとビーチが混在し、風向や潮位に応じて会場を即時切り替えできる柔軟性が強みです。スペインのムンダカは河口地形が生む長大なレフトで、条件が合えばヨーロッパ随一のクオリティを示します。

うねりの主因は北大西洋の低気圧で、秋から冬にかけて質と量が安定します。大会誘致では、アクセス性(空港・高速道路と会場距離)、観客受け入れ体制(臨時観客席・警備・医療)、自然保護(砂丘や海岸植生、海洋生物への配慮)といった評価軸が重視され、サーフカルチャーを地域振興へ結びつける取り組みが各地で進んでいます。将来的に五輪候補を検討する場合も、波の一貫性と運営インフラ、環境保全の両立が鍵になります。

地中海エリアにおける波と条件

地中海は外洋と比べうねりエネルギーが小さく、風波の寄与が大きいのが一般的です。秋〜冬に低気圧の通過頻度が高まる際にサイズアップの機会が増え、フランス地中海岸、イタリアのサルデーニャ島、スペイン東岸などで良い日が現れます。もっとも、うねりの一貫性は大西洋岸に劣るため、国際大会を安定的に成立させるにはウィンドウの設定や会場候補の複数化(モバイル会場)が現実的な選択肢になります。

運営面では、観光ピークと重ならない肩シーズンの開催、シャトル導線を活用した分散アクセス、騒音・廃棄物・海岸植生への配慮といった環境負荷の最小化が論点になります。気象海象の不確実性を補うため、最新の数値予報モデルと現地ブイ観測の併用、当日判断の迅速化プロトコルの整備が求められます。

まとめ|オリンピック サーフィン 場所の全体像

- パリ大会はタヒチ・チョープーで開催され世界的関心を集めた

- 東京大会は千葉県一宮町の釣ヶ崎海岸が舞台になった

- 2028年はローワー・トレッスルズでの実施が予定された

- 会場地図は海底地形と外洋への開口部に注目すると理解が深まる

- チョープーは浅いリーフでヘビーなバレルが形成される

- 釣ヶ崎海岸はビーチブレイクで日々ピークが変わりやすい

- 観戦はテレビと公式配信の活用で遠隔でも追いやすい

- レフトブレイク特性はスタンスごとの戦略に影響する

- 大会は自然条件で進行が変動するため余裕の計画が必要

- ヨーロッパの有力会場は秋冬に質の高い波が届きやすい

- 地中海は風波主体で一貫性に課題があり選定は慎重になる

- 一宮町はサーフ文化と地域資源が共存するロケーション

- 会場選定は波の質とアクセス性と環境配慮の均衡が決め手

- 表の比較で各開催地の波質や立地の違いを素早く把握できる

- オリンピック サーフィン 場所は競技の魅力と地域性を映す鏡になる